In 80 Messen um die Welt

Jedes Jahr kehren Tausende Aussteller aus verschiedenen Ländern nach Deutschland zurück, um an nationalen und internationalen Leitmessen teilzunehmen. Messen bleiben für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um ihre Produkte vorzustellen und sich innerhalb ihrer Branche zu vernetzen. Seit dem Ende der Corona-Pandemie finden diese Veranstaltungen vermehrt wieder persönlich statt, wohingegen rein digitale Messen, wie sie im Jahr 2022 stattfanden, deutlich seltener geworden sind.

Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam mit der Schenker Deutschland AG Kunden auf über 60 Messen unterstützt, und diese positive Entwicklung setzt sich auch im Jahr 2024 fort. Dieses Jahr werden wir über 80 Messen mit betreuen.

Auszug aus unserem Messe-Kalender für 2024

-

DOMOTEX

Europas größte Teppichmesse vom 11. bis 14. Januar 2024 in Hannover

Link: DOMOTEX | Carpets & Rugs

-

ANUGA FoodTec

Internationale Zuliefermesse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie vom 19. Februar bis 22. März 2024 in Köln

Link: Internationale Fachmesse für Lebensmitteltechnologie | Anuga FoodTec

-

IWA Outdool classics

Internationale Leitmesse für die Jagd- und Schießsportindustrie vom 29. Februar bis 03. März 2024 in Nürnberg

-

Fibo Global Fitness

Internationale Leitmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit vom 11 - 14. April 2024 in Köln

Link: FIBO

Messegut richtig verzollen

Unser Messeteam kümmert sich jeden Monat darum, dass alle Exponate, Werbematerialien wie Standbauelemente korrekt verzollt werden und so rechtzeitig für den jeweiligen Termin in Deutschland eingeführt werden können.

Ein korrekte Zollanmeldung ist unerlässlich, da Messegüter aus Drittländern sonst beim Zoll hängen bleiben oder bei falscher Anmeldung nicht an Kunden verkauft oder verschenkt werden können.

Mach Sie sich rechtzeitig Gedanken

- Umfang der eingeführten Messegüter: Proben, Muster, Exponate, Kataloge, Broschüren, Werbemittel, Standbauten, etc.

- Welche der Artikel werden im Messeland verbleiben? Welche werden auf der nächsten Messe eingesetzt? Welche müssen wieder ausgeführt werden?

- Unterliegegen meine Waren bestimmten Einfuhrverboten oder -beschränkungen (z.B. Textilien, Pflanzen, Lebensmitteln, Waffen)?

- Benötige ich evtl. einen Vertreter vor Ort (Stichwort: Vollmacht)?

Vorteile erfahrener Zollagent

Mit dem Einsatz von Spezialisten vermeiden Sie Fehler und minimieren Risiken bei der Ein- und Wiederausfuhr.

- Engagiertes Messeteam

- Mehrere deutschlandweite Standorte

- Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung

- Individuelle Betreuung

- Vertraut mit allen Abfertigungsarten

Bauen Sie auf unsere Parternschaft

Seit Jahren übernehmen wir branchenübergreifend die Zollabwicklung für Messen, die von der Messelogistik der Schenker Deutschland AG betreut werden.

Schenker Deutschland als Partner für MesselogistikDaten Messestandort Deutschland

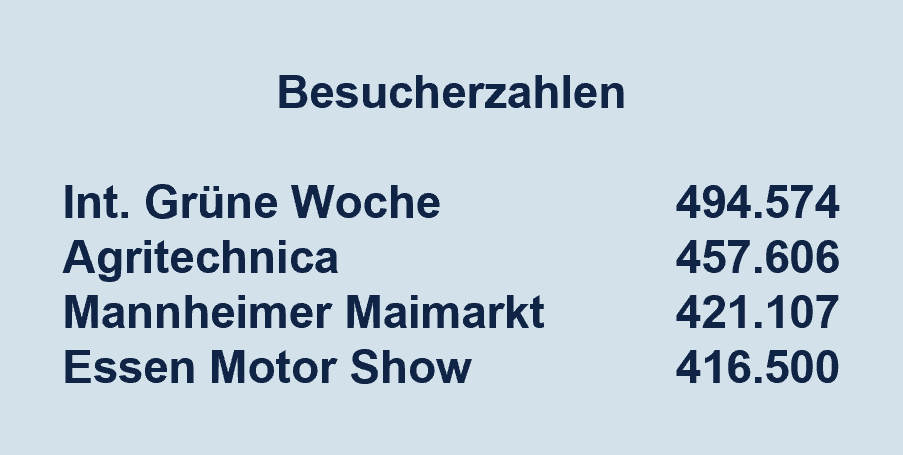

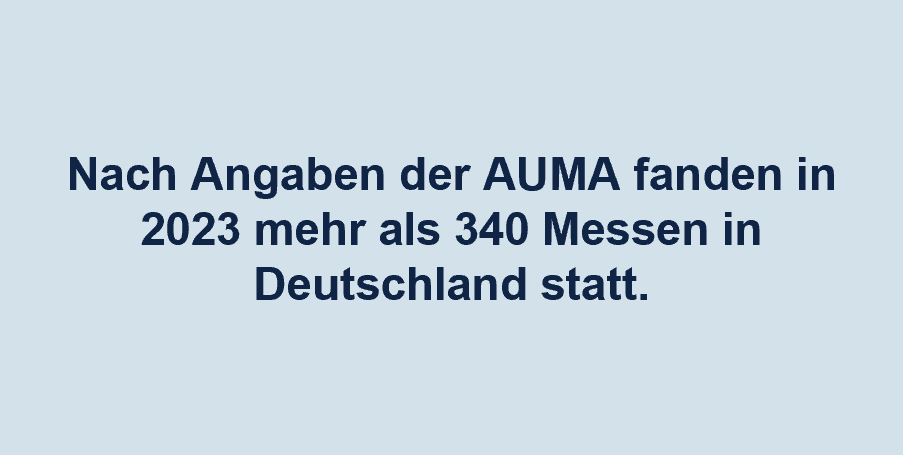

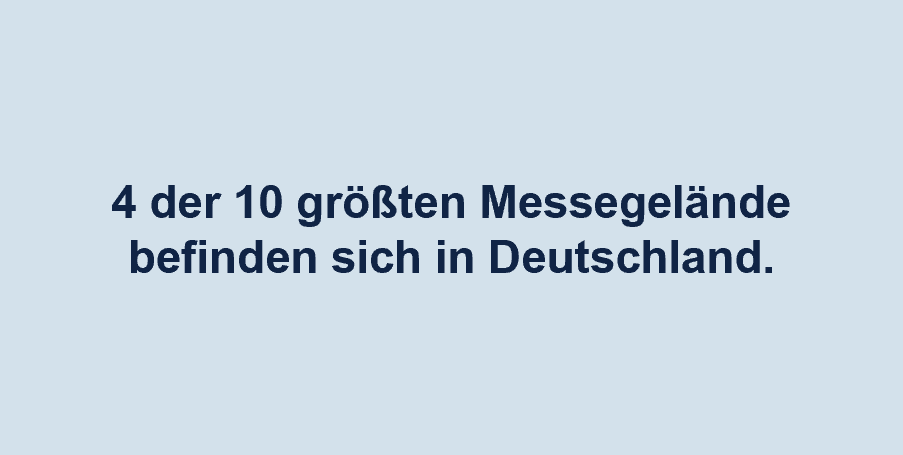

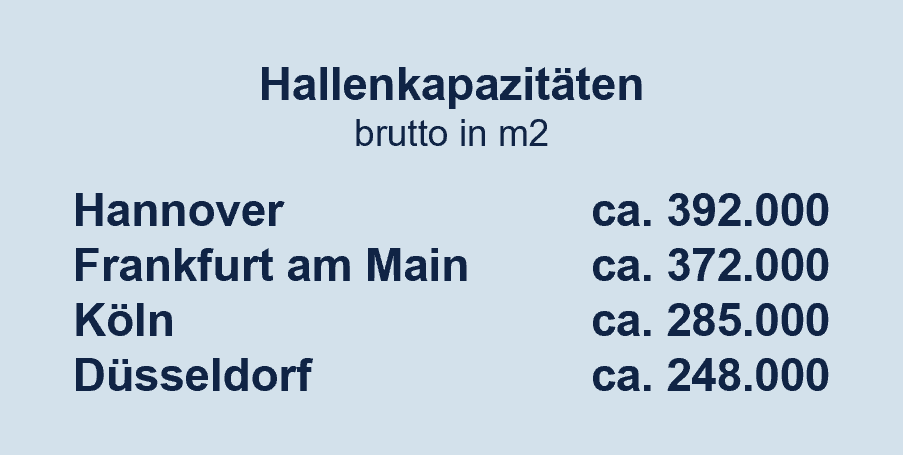

Wer mehr über den Messestandort erfahren möchte, kann hier Kennzahlen sehen.

Profitieren Sie von unserem umfassenden Know-How in diesem Bereich.

SW Zoll-Beratung GmbH,

ein Unternehmen der DB Schenker Group

Autor:in: Antonio Derkos, Head of Customs Fairs & Exhibitions